Noch nie war die Teilnehmerinnenzahl so hoch in der Frauengruppe wie bei der Wanderung am 22. August 2024, die von Elisabeth Gebhardt geführt wurde. Die Frauen hatten ein trauriges Kapitel der Geschichte ausgewählt und stellten sich dem schwierigen Thema der Euthanasie im Jahr 1940.

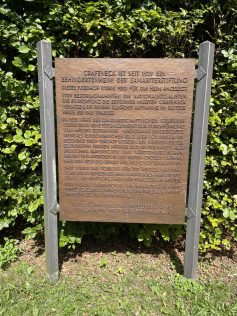

Mit der Albbahn fuhren 26 Frauen bis nach Grafeneck und stiegen zum Schloss hinauf, das auf eine fast tausendjährige Vergangenheit zurückblickt. In der Zeit der Renaissance um 1560 entsteht an der Stelle einer hochmittelalterlichen Burganlage ein Jagdschloss der württembergischen Herzöge. Dieses wird in der Mitte des 18. Jahrhunderts durch Herzog Carl Eugen zu einer eindrucksvollen barocken Sommerresidenz erweitert. Im 19. Jahrhundert zerfällt das Schloss und einzelne Gebäude werden „auf Abbruch verkauft“. Im Jahr 1928 erwirbt es die evangelische Samariterstiftung in Stuttgart, die das Schloss in ein Behindertenheim umwandelt. Kurz nach Beginn des Zweiten Weltkriegs, im Oktober 1939, wird Grafeneck zum ersten Vernichtungszentrum der NS-„Euthanasie“: Anstalt A. Von Januar bis Dezember 1940 werden 10.654 Menschen ermordet. Aufgrund des Scheiterns der Geheimhaltungsbemühungen (den Angehörigen wurde mitgeteilt, das die Betroffenen an einer Lungenentzündung gestorben sind) sowie der zunehmenden Proteste von Kirchen und Angehörigen der Opfer wird der Ort der Vernichtung mit dem Täterpersonal ins hessische Hadamar verlegt, was nicht das Ende der Vernichtung, sondern die geographische Ausdehnung auf neue Regionen des Reiches bedeutete.

1946/47 erhält die Samariterstiftung Grafeneck zurück und ist seither wieder Lebensraum, Wohnort und Arbeitsplatz für behinderte sowie psychisch erkrankte Frauen und Männer.

Im Oktober 2005 wird ein Ort der Information und Dokumentation, das Dokumentationszentrum Gedenkstätte Grafeneck geschaffen, das seither nahezu 250.000 Menschen besucht haben.

Alle Frauen waren sichtlich betroffen über die Ermordung der vielen Menschen mit geistiger Behinderung oder psychischer Erkrankung und diskutierten auch die gegenwärtigen Verhaltensweisen gegenüber Menschen mit Behinderung. Nach dem Besuch des Friedhofs und der fünfeckigen offenen Kapelle, wanderte die Gruppe nach Dapfen, wo man im „Lagerhaus“ einkehrte. Gestärkt ging es bei schönstem Wanderwetter zum Bahnhof Marbach und mit der Albbahn zurück.